ABOUT US

關于中振

保密銷毀設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務

誰動了我的個人信息?

發(fā)布時間:2023-05-25 11:09:33 點擊量: 0

當你在餐廳掃碼點餐時,是否曾被要求關注公眾號,開始點菜之前還要你的昵稱、頭像、性別、位置信息?

當你在火車站進站乘車時,普通通道要刷身份證,快速通道則刷臉就行,你會選哪一個?

當你在購物軟件上買過一款商品,打開音樂軟件彈窗廣告竟然是同款推薦,難道APP真的更懂你?

……

以上問題我們經(jīng)常遇到,因其頻繁,常使我們怠于思考這些場景背后意味著有多少個人信息被收集、這些信息又被共享給了誰、用來干什么;因其微小,常使我們被算法推薦和廣告營銷包圍后雖不勝其擾,卻又在圖一時便利之后便漠然視之。

身處信息化時代的我們,無時無刻不在產(chǎn)生數(shù)據(jù),涵蓋了衣食住行、通訊交流、情感交互,數(shù)據(jù)被廣泛采集匯聚和深度挖掘利用,在促進科技進步、經(jīng)濟發(fā)展、社會服務的同時,安全風險不斷凸顯:大量涉及個人隱私、關乎人身安全的數(shù)據(jù)被過度收集、濫用,一旦泄露將嚴重威脅公眾利益。

(一)APP過度收集個人信息屢禁不止

購物APP索要通訊錄權(quán)限,社交APP索要位置信息,哪怕是借個共享充電寶,也需要姓名和性別……APP過度收集個人信息已成一大頑疾,屢禁不止。

▲ 共享充電寶掃碼后往往需要授權(quán)多種信息

有消費者權(quán)益保護機構(gòu)對市場上一些常見的共享充電寶軟件或小程序進行了測試,發(fā)現(xiàn)APP首次運行時,在用戶授權(quán)同意隱私政策前,就開始收集個人信息;有些APP則收集了用戶的姓名、性別等與租借充電寶無關的個人信息;還有些APP未經(jīng)用戶同意或未作匿名化處理直接向第三方提供個人信息。

眼下,“雙十一”熱潮剛過,電商的“雙十二”營銷正在襲來。可有相關調(diào)查結(jié)果顯示,多家主流電商平臺默認收集非必要的信息。長篇大套且字體極小的用戶協(xié)議里潛藏著默認調(diào)取用戶設備、服務日志和瀏覽搜索記錄等信息,這樣,平臺就可以通過消費記錄和習慣,進行精準的算法推薦和鋪天蓋地的廣告攻勢。于是,某些APP似乎在“偷聽”用戶聊天,到了“心有靈犀”的地步。

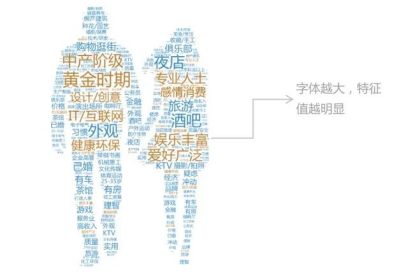

▲商家收集用戶信息形成的“用戶畫像

個人信息被過度收集、濫用的另一個重災區(qū)是人臉識別。根據(jù)APP專項治理工作組發(fā)布的《人臉識別應用公眾調(diào)研報告》,有超過三成的受訪者因人臉信息被泄露、濫用等遭受損失或者隱私被侵犯。近日,全球最大社交軟件臉書宣布不再使用人臉識別技術(shù),計劃刪除超過10億人的面部識別模板。越來越多的國家開始嚴格限制人臉識別的應用場景。

▲2021年11月2日,臉書宣布計劃停用人臉識別應用

(二)背后有何隱秘

過度收集個人信息,不僅多項立法嚴管、用戶反感、相關部門也接連查處通報,為何App運營商仍趨之若鶩?

主要受利益驅(qū)使,個人信息中隱藏巨大的商業(yè)價值。收集用戶的搜索、購物記錄有利于商家進行更為精準的個性推薦和定向廣告投放;收集用戶通訊錄可以擴大產(chǎn)品輻射范圍、便于對關聯(lián)人群做算法推薦等。在這個精準營銷的時代,跨平臺的廣告推送或內(nèi)容推薦在各大互聯(lián)網(wǎng)應用平臺愈發(fā)普遍,信息泄露引發(fā)精神、物質(zhì)損失的風險正在加劇。

過度收集個人信息的背后還潛藏著更大的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。不良企業(yè)根據(jù)不同的消費者偏好和價格敏感度進行大數(shù)據(jù)殺熟,甚至有不法軟件裝入手機后獲取通訊錄及相冊權(quán)限,經(jīng)過分析提取實現(xiàn)“個人身份信息盜用”、“定向網(wǎng)絡詐騙”等用途。

(三)織密“防護網(wǎng)”戴上“緊箍咒”,保護個人信息安全

為應對日益嚴峻的個人隱私泄露風險、保護個人信息和數(shù)據(jù)安全,世界各國紛紛采取行動。歐盟于2018年5月出臺了號稱“史上最嚴”的《通用數(shù)據(jù)保護條例》(GDPR)。2021年10月,歐洲議會通過決議,呼吁全面禁止在公共場所進行自動面部識別。

▲2020年,歐盟開始考慮禁止在公共場所使用人臉識別技術(shù)

批判個人信息被過度收集和隨意共享的結(jié)果不應是關上技術(shù)運用的大門,監(jiān)管不應滿足于在允許或關閉上做判斷題,而應通過法律制約、政府監(jiān)管織密個人信息“防護網(wǎng)”,通過貫徹科技向善理念、持續(xù)推進技術(shù)進步為信息收集使用戴上“緊箍咒”。

2021年11月1日,十三屆全國人大常委會第三十次會議表決通過的《個人信息保護法》正式施行,它與更早出臺的《網(wǎng)絡安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《電子商務法》等法律共同編織成一張個人信息“保護網(wǎng)”。

整治過度收集個人信息行為,相關部門也在積極行動。11月14日,國家網(wǎng)信辦發(fā)布的《網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全管理條例(征求意見稿)》提出,在利用生物特征進行個人身份認證場景中,不得將人臉、步態(tài)、指紋、虹膜、聲紋等生物特征作為唯一的個人身份認證方式。

▲2020年11月20日,“人臉識別第一案”宣判,索要游客人臉信息的杭州野生動物世界敗訴

APP運營商應嚴格遵守個人信息收集、存儲、共享、使用的安全邊界。調(diào)用通訊錄、定位等系統(tǒng)權(quán)限保護的個人信息,應充分明示并征得用戶同意,同時確保獲取的范圍、頻率、方式符合最小必要的原則。對于軟件使用過程中收集的數(shù)據(jù),如搜索、消費記錄及使用偏好等,應明確告知使用和共享場景,跨平臺場景中僅共享必要的個人信息。

至于無孔不入的個性化推薦,《個人信息保護法》規(guī)定,軟件需同時提供不針對其個人特征的選項,或者向個人提供便捷的拒絕方式。

來源:中國保密協(xié)會

(以上部分圖片與文字來源網(wǎng)絡,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們刪除)